1日8時間、週40時間を超えたら時間外労働。これが法定労働時間の原則ですが、労働基準法は一定の要件のもとで例外を認めています。前回は変形労働時間制を見ましたが、今回は、労働者に勤務時間の自由を認める制度です。

フレックスタイム制 とは

フレックスタイム制 は、ある一定期間にこれだけは働かなければならないという時間数を定めて(例えば1か月に150時間)、従業員がそれを下回らない労働時間だけきちんと働くかぎり、毎日の出社退社の時間は自由というものです(労基法32条の3)。

変形労働時間制(労基法32条の2、32条の4)と似たような制度ですが、フレックスタイム制の場合は、会社ではなく従業員が労働時間の配分を持っていて、変形労働時間制のように「この日(週)の労働時間は何時間」とあらかじめ決められているわけでもありません。

フレキシブルタイムとコアタイム

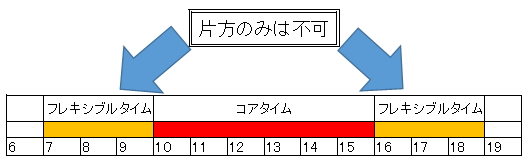

いつ会社に来ていつ帰ってきてもOKという完全フレックスタイム制もありますが、出社退社の時間帯(フレキシブルタイムといいます。)が定められていることも多くあります。

たとえば、出社は午前7時から午前10時までの間、退社は午後4時から午後7時までの間というように。この場合だと、午前10時から午後4時までは必ず全員が勤務していることになります。この時間帯をコアタイムと呼びます。

この制度は、従業員としては毎日の出社退社の時間帯や勤務時間をある程度自由に決定できて、また、会社としても従業員が1日8時間あるいは週40時間を超えて働く場合でもフレックスタイム制を実施していれば残業代が発生しない(ただし一定期間あたりの労働時間の合計が法定労働時間を超えた場合は別)ため、従業員と会社双方にとってメリットがある制度といえます。

導入するための要件

就業規則の定め

まず、就業規則(常時10人未満の事業場ではこれに準じるもの)で始業・終業時間を従業員の決定に委ねることを定めることが必要です。

始業、終業の一方のみの時間を定めるだけでは要件を満たしません。ですので、例えば朝全員集合して朝礼を行った後業務を開始するという会社では始業時間を従業員に決めさせていないため、フレックスタイム制は導入できないことになります。

労使協定の定め

フレックスタイム制を導入するには、事業場の過半数の労働者が加入する労働組合、それがなければ労働者の過半数代表者との書面協定で、次の事項を定めなければなりません。

- フレックス制が適用される労働者の範囲

- 1か月以内の清算期間(働かなければならない一定時間についての期間)

- 清算期間における総労働時間

- 標準となる1日の労働時間の長さ

- コアタイムを定める場合はその時間帯の開始と終了の時刻

- フレキシブルタイムに制限を設ける場合にはその時間帯の開始と終了の時刻

遅刻・早退・欠勤

フレックスタイムにおける遅刻・早退・欠勤の扱い

完全なフレックスタイム制を導入している場合には遅刻や早退という概念は発生しないことになります。一方、コアタイムを定めている場合は、コアタイムにつき遅刻や早退ということは考えられます。

ですが、フレックスタイム制は、ある一定期間における総労働時間を基準にして労働時間を満たしているかどうかを判断することになるため、遅刻や早退があったとしても、総労働時間を満たしている限りは賃金をカットすることはできません。

また、欠勤についてですが、フレックスタイム制は、労働者が始業時間と終業時間を決定できるだけで、出勤日をフレックスにすることはできないため、出勤日に出勤しない場合には欠勤になります。

ですが、仮に欠勤があったとしても総労働時間を満たしている場合は賃金カットにつながるわけではありません。

遅刻・早退・欠勤の多発を防ぐには

フレックスタイム制を導入している場合は、総労働時間で調整すれば良いということで、コアタイムの中での遅刻・早退や欠勤が多発するということも考えられます。

そこで、それを防ぐ方法としては、遅刻・早退や欠勤を人事査定に反映させることが考えられます。また、就業規則上、これらが懲戒事由に該当する旨を明記していれば懲戒処分を行うことも可能です。フレックスタイム導入の際には検討することが不可欠でしょう。

(弁護士 田島寛之)