生前贈与・遺言・死因贈与により後継者に株式を集中させた。これで会社の経営は一安心。いえいえ、遺留分減殺請求の行使によって、経営者の死亡をきっかけに株式が分散してしまうリスクがあります。ここでは、遺留分の制度を概観した上で、相続法の適用を離れ遺留分減殺のリスクから逃れられる方法を勉強しましょう。

遺留分とは

遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限度の相続権です。

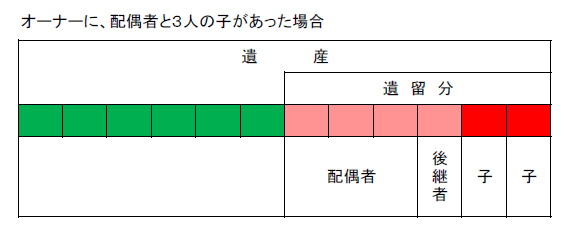

兄弟姉妹やその子を除く相続人(配偶者、子(孫)、父母)について、原則として基礎財産の2分の1(相続人が父母のみの場合には基礎財産の3分の1)が全体の遺留分とされます(民法1028条)。

そして、遺留分全体に法定相続分を乗じた金額が、個々の相続人の遺留分となります。

遺留分算定の基礎財産

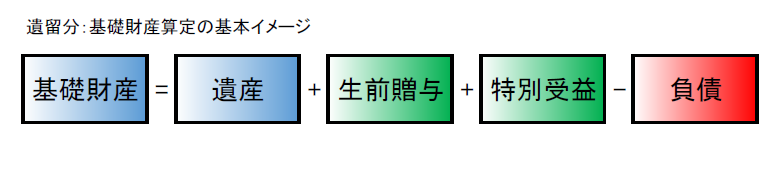

遺留分の算定にあたっては、遺産だけでなく、生前贈与と特別受益を加算し、負債を減じたものが基礎財産になります。

基礎財産に加えられる生前贈与には、相続前1年以内になされたもののほか、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたものが含まれます。

特別受益とは、相続分の前渡しを受けた利益です。具体的には、相続人に対する婚姻、養子縁組、生計の資本としての贈与がこれにあたります。

個々の相続人の遺留分額を確定した後に、相続・遺贈・生前贈与により得た遺産で十分なのか不足なのかを計算します。このように、遺留分の制度は、基礎財産算定の段階でも難しい問題を孕んでいます。

遺留分減殺請求の効果

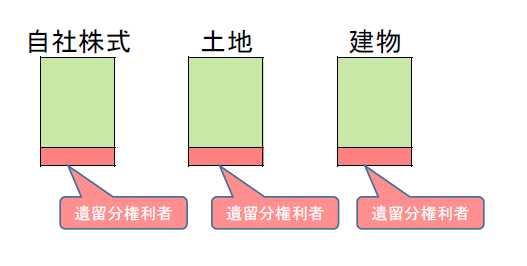

遺留分権利者は、自分の遺留分を実現するために、遺留分減殺請求をすることになります。遺留分減殺請求をすることによって、原則として、法律の定めた順序に従い、対象物の権利が、減殺額の限度で遺留分権利者に移転することになります。

多くの場合では、減殺の対象となった財産一つ一つが共有(ないし準共有)となり、減殺額に応じた遺留分権利者の持分が認められることになります。

事業承継の場面で自社株式が減殺の対象となると、一株一株ごとに、後継者と遺留分権利者が株式を準共有することになります。事業用不動産も、それぞれが共有されることになります。

後継者側は、目的物の価額を弁済することによって自社株式の準共有を防ぐことができますが(価額弁済の抗弁)、現金が用意できなければこの方法も取れません。

後継者が、共有ないし準共有された財産の共有状態を解決するには、共有物分割の手続を取らなければならなくなります(民法258条)。

後継者と遺留分権利者が自社株式を準共有している場合には、後継者が買い取り等の対応をできない限り、共有物分割によって遺留分権利者にも株式が渡ることになります。

このように、生前贈与・遺言・死因贈与により後継者に株式を集中させたつもりが、他の相続人による遺留分減殺請求によって、分散してしまうことになります。

株式以外の、土地建物といった事業用資産についても、共有物分割の手続において、場合によっては土地建物が競売されることになり、手放さざるを得なくなる可能性があります。

このような遺留分減殺請求事件は、解決までの期間も長期化しがちであり、その間、会社の対外的信用の低下を食い止めることはかなり難しいことになります。

遺留分減殺請求を避けるには

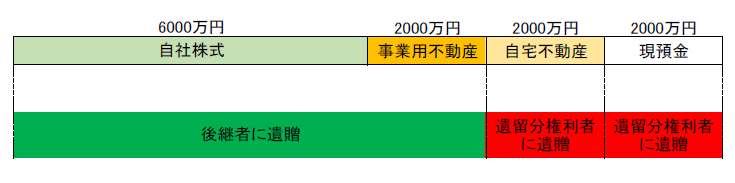

遺留分減殺請求を避けるには、遺言により、全ての遺留分権利者に対して遺留分相当の遺贈(ないし相続分の指定)をしておくことが考えられます。

しかし、遺言した時点では遺留分相当の遺贈のつもりでも、いざ相続が発生した時点では遺留分に不足してしまう、という事態も考えられます。

まず、会社の業績が想定以上に向上し、自社株式の評価を押し上げた結果、遺留分権利者に対して遺贈した不動産・金銭では不足になる場合がありえます。

不動産市況の動向によっても、遺留分権利者に対して割り当てた不動産が目減りしてしまうこともあるでしょう。

また、遺言した時点で遺留分権利者に割り当てるつもりだった資産を、その後の生活によって切り崩してしまうこともありうるでしょう。

遺留分権利者が、後継者に対する生前贈与を主張して、遺留分計算の基礎になる財産が膨れあがることもありうるでしょう。

このようなリスクがありますので、可能であれば、相続法の適用を離れ遺留分減殺リスクから逃れられる売買による方法をお勧めします。

参考リンク

ご相談をご希望の方は、コンタクトフォームよりご連絡下さい。